Chiese della Maremma 4° parte

Visualizzazioni totali

Translate

Magliano - la Chiesa di San Giovanni

La chiesa di San Giovanni Battista é di origine romanica ma di aspetto composito per le successive trasformazioni.

Le finestre nel fianco sinistro sono gotiche, la facciata, di sobria eleganza, rinascimentale (1471). Notevole anche la parte absidale, accompagnata sulla destra da un campanile cuspidato.

L'interno è a una navata, con soffitto sostenuto da tre archi a pieno centro, l'arco trionfale poggia su due colonne romaniche con capitelli decorati. Alle pareti, affreschi votivi del XV e XVI secolo di scuola senese. Nell'abside, tabernacolo a muro dell'inizio del XIII secolo con, nell'architrave, il maglio (stemma della Comunità) e l'iscrizione in lettere gotiche dell'artefice (M. Nicholaus). A sinistra, raffinato fonte battesimale in travertino a sei formelle, datato 1439.

La chiesa di San Giovanni Battista é di origine romanica ma di aspetto composito per le successive trasformazioni.

Le finestre nel fianco sinistro sono gotiche, la facciata, di sobria eleganza, rinascimentale (1471). Notevole anche la parte absidale, accompagnata sulla destra da un campanile cuspidato.

L'interno è a una navata, con soffitto sostenuto da tre archi a pieno centro, l'arco trionfale poggia su due colonne romaniche con capitelli decorati. Alle pareti, affreschi votivi del XV e XVI secolo di scuola senese. Nell'abside, tabernacolo a muro dell'inizio del XIII secolo con, nell'architrave, il maglio (stemma della Comunità) e l'iscrizione in lettere gotiche dell'artefice (M. Nicholaus). A sinistra, raffinato fonte battesimale in travertino a sei formelle, datato 1439.

Montiano - la Chiesa di San Giovanni Battista

La chiesa di San Giovanni Battista alterata da varie ristrutturazioni, si articola in una navata unica con due cappelle laterali accanto l'ingresso ed è suddiviso in campate da arcate ogivali quattrocentesche. Un affresco frammentario con la Visitazione lascia supporre che nel secolo XV tutto l'interno della chiesa fosse affrescato. Al secolo XVII risalgono gli altari laterali in gesso e stucco realizzati secondo sobrie modalità barocche; come probabilmente anche l'elegante fonte battesimale in stucco.

Da segnalare alcune tele seicentesche: le Anime del Purgatorio salvate da angeli, la Visitazione, l' Apparizione della Madonna del Rosario con San Domenico e Santa Caterina a un vescovo e a due sovrani raccolti in preghiera.

La chiesa di San Giovanni Battista alterata da varie ristrutturazioni, si articola in una navata unica con due cappelle laterali accanto l'ingresso ed è suddiviso in campate da arcate ogivali quattrocentesche. Un affresco frammentario con la Visitazione lascia supporre che nel secolo XV tutto l'interno della chiesa fosse affrescato. Al secolo XVII risalgono gli altari laterali in gesso e stucco realizzati secondo sobrie modalità barocche; come probabilmente anche l'elegante fonte battesimale in stucco.

Da segnalare alcune tele seicentesche: le Anime del Purgatorio salvate da angeli, la Visitazione, l' Apparizione della Madonna del Rosario con San Domenico e Santa Caterina a un vescovo e a due sovrani raccolti in preghiera.

Pereta - la Chiesa di San Giovanni Battista

La chiesa di San Giovanni Battista è una costruzione d'origine romanica che conserva nella facciata buona parte dell'originario paramento.

L'interno è a navata unica, con tre altari seicenteschi in gesso e stucco ornati secondo eleganti canoni barocchi; gli altari laterali sono corredati da due dipinti seicenteschi di scuola senese; particolarmente rilevante è quello del lato sinistro, attribuibile ad Astolfo Petrazzi, con la Madonna col Bambino che porge il Rosario a San Domenico e a Santa Caterina da Siena; nei bordi i quindici misteri del Rosario.

Nell'altare di fronte la tela con la Madonna col Bambino e Santi, riferibile ad un artista senese stilisticamente discendente da Alessandro Casolani e Vincenzo Rustici.

La chiesa di San Giovanni Battista è una costruzione d'origine romanica che conserva nella facciata buona parte dell'originario paramento.

L'interno è a navata unica, con tre altari seicenteschi in gesso e stucco ornati secondo eleganti canoni barocchi; gli altari laterali sono corredati da due dipinti seicenteschi di scuola senese; particolarmente rilevante è quello del lato sinistro, attribuibile ad Astolfo Petrazzi, con la Madonna col Bambino che porge il Rosario a San Domenico e a Santa Caterina da Siena; nei bordi i quindici misteri del Rosario.

Nell'altare di fronte la tela con la Madonna col Bambino e Santi, riferibile ad un artista senese stilisticamente discendente da Alessandro Casolani e Vincenzo Rustici.

Manciano - la Chiesa di San Leonardo

La chiesa di San Leonardo sorse in epoca medievale, quasi certamente nella prima metà del Trecento, quando doveva presentarsi in stile romanico-gotico.

Nel corso dei secoli successivi, l'edificio religioso è andato incontro ad una serie di interventi di ristrutturazione, effettuati in epoche diverse, che ne hanno completamente modificato l'aspetto originario; in epoca settecentesca furono effettuate le maggiori modifiche di ampliamento. Il campanile, pur essendo stato rialzato in epoche seguenti, è rimasto pressoché inalterato nel corso del tempo, conservando gran parte degli elementi stilistici medievali.

La facciata della chiesa di San Leonardo si presenta spartita da due colonne mediali e da due lesene laterali, culminanti con capitelli che sostengono, alla sommità, un doppio timpano triangolare. Il portale è affiancato da due nicchie, che si aprono tra le colonne mediali e le lesene laterali, dove sono collocate statue di santi; al di sopra del portale e delle nicchie laterali si aprono tre finestre di forma quadrangolare.

Sul lato destro, proprio di fianco alla facciata, si innalza la torre campanaria, che conserva gran parte degli originari elementi stilistici medievali. Il campanile è caratterizzato da strutture murarie in conci di pietra, ripartito in più ordini da cordonature, con una serie di monofore con archi a tutto sesto che si aprono ai livelli superiori; la parte alta culmina con una merlatura sommitale.

L'interno della chiesa, spartito in tre navate, è chiuso dall'abside semicircolare. Vi sono custoditi una pregevole fonte battesimale del Trecento, un'acquasantiera, il dipinto ottocentesco raffigurante San Leonardo, realizzato nel 1894 dal pittore mancianese Paride Pascucci, e varie opere d'arte di epoca moderna.

La chiesa di San Leonardo sorse in epoca medievale, quasi certamente nella prima metà del Trecento, quando doveva presentarsi in stile romanico-gotico.

Nel corso dei secoli successivi, l'edificio religioso è andato incontro ad una serie di interventi di ristrutturazione, effettuati in epoche diverse, che ne hanno completamente modificato l'aspetto originario; in epoca settecentesca furono effettuate le maggiori modifiche di ampliamento. Il campanile, pur essendo stato rialzato in epoche seguenti, è rimasto pressoché inalterato nel corso del tempo, conservando gran parte degli elementi stilistici medievali.

La facciata della chiesa di San Leonardo si presenta spartita da due colonne mediali e da due lesene laterali, culminanti con capitelli che sostengono, alla sommità, un doppio timpano triangolare. Il portale è affiancato da due nicchie, che si aprono tra le colonne mediali e le lesene laterali, dove sono collocate statue di santi; al di sopra del portale e delle nicchie laterali si aprono tre finestre di forma quadrangolare.

Sul lato destro, proprio di fianco alla facciata, si innalza la torre campanaria, che conserva gran parte degli originari elementi stilistici medievali. Il campanile è caratterizzato da strutture murarie in conci di pietra, ripartito in più ordini da cordonature, con una serie di monofore con archi a tutto sesto che si aprono ai livelli superiori; la parte alta culmina con una merlatura sommitale.

L'interno della chiesa, spartito in tre navate, è chiuso dall'abside semicircolare. Vi sono custoditi una pregevole fonte battesimale del Trecento, un'acquasantiera, il dipinto ottocentesco raffigurante San Leonardo, realizzato nel 1894 dal pittore mancianese Paride Pascucci, e varie opere d'arte di epoca moderna.

Montemerano - la Chiesa di San Giorgio

La Chiesa di San Giorgio a Montemerano si trova nell'omonimo borgo medievale del comune di Manciano, affacciata su Piazza della Chiesa e affiancata sul lato sinistro dalle Mura di Montemerano.

La Chiesa di San Giorgio fu costruita nel corso del Trecento ed ampliata in epoca rinascimentale con l'aggiunta del transetto e dell'abside (1430 circa).

Nel corso dei secoli successivi sono stati effettuati alcuni interventi sia all'interno che alla facciata. Una serie di restauri effettuati tra la fine del secolo scorso e l'inizio del nuovo millennio hanno permesso di riportare all'antico splendore l'edificio religioso, che attualmente appare ottimamente conservato.

La chiesa presenta una pianta a croce latina a navata unica, con abside, transetto e copertura a capanna.

La facciata, in bozze di travertino, si caratterizza per il portale architravato su cui poggia un arco a sesto acuto, sopra il quale si apre, fuori asse, una finestra rettangolare; nel complesso, pur mantenendo le originarie strutture in pietra, è il frutto di rifacimenti successivi.

All'angolo sinistro della facciata, è addossata ad L una piccola torre incompiuta a sezione quadrangolare, con alcuni ornamenti sulle pareti, che sarebbe dovuta divenire, una volta terminata, il campanile della chiesa.

Sui lati esterni del transetto e dell'abside si aprono una serie di monofore risalenti all'epoca di costruzione.

L'interno della Chiesa di San Giorgio si presenta a navata unica, con 2 cappelle laterali e con l'abside coperto da una volta a crociera con archi a sesto acuto, che si differenziano da quelli a tutto sesto del transetto.

La Chiesa di San Giorgio custodisce al suo interno opere d'arte di inestimabile valore; sul lato destro del transetto è collocata una bacheca contenente una serie di preziosi oggetti ed arredi sacri.

Di fronte, è collocata all'interno di una vetrata la celebre Madonna della Gattaiola, un caratteristico dipinto realizzato da un artista chiamato Maestro di Montemerano attorno alla metà del Quattrocento. Non sono stati ancora chiariti i dubbi se il dipinto è stato realizzato direttamente su una porta chiaramente adibita al passaggio dei gatti, o se la tavola fu successivamente utilizzata con tali scopi, aggiungendovi in seguito il foro circolare in basso a destra. Una leggenda avvalora quest'ultima ipotesi, narrando un parroco avrebbe utilizzato la tavola trasformandola in porta e praticandovi il foro per permettere il passaggio dei gatti per eliminare i topi che stavano infestando gli ambienti sacri.

Tra le altre opere di rilievo, spiccano un polittico raffigurante la Madonna in trono col Bambino e santi (1458) di Sano di Pietro, una statua lignea di San Pietro (1445 circa) e un'Assunzione di Maria (1460 circa) realizzate entrambe dal Vecchietta, un tabernacolo ligneo quattrocentesco intagliato, dorato e decorato con le figure dell'Assunta e di alcuni angeli e santi.

Gli affreschi che decorano le pareti interne e il soffitto della chiesa risalgono alla fine del Quattrocento e sono attribuibili al pittore senese Andrea di Nicolò; nel lato destro sono raffigurate le Storie di San Giorgio e il drago

La Chiesa di San Giorgio a Montemerano si trova nell'omonimo borgo medievale del comune di Manciano, affacciata su Piazza della Chiesa e affiancata sul lato sinistro dalle Mura di Montemerano.

La Chiesa di San Giorgio fu costruita nel corso del Trecento ed ampliata in epoca rinascimentale con l'aggiunta del transetto e dell'abside (1430 circa).

Nel corso dei secoli successivi sono stati effettuati alcuni interventi sia all'interno che alla facciata. Una serie di restauri effettuati tra la fine del secolo scorso e l'inizio del nuovo millennio hanno permesso di riportare all'antico splendore l'edificio religioso, che attualmente appare ottimamente conservato.

La chiesa presenta una pianta a croce latina a navata unica, con abside, transetto e copertura a capanna.

La facciata, in bozze di travertino, si caratterizza per il portale architravato su cui poggia un arco a sesto acuto, sopra il quale si apre, fuori asse, una finestra rettangolare; nel complesso, pur mantenendo le originarie strutture in pietra, è il frutto di rifacimenti successivi.

All'angolo sinistro della facciata, è addossata ad L una piccola torre incompiuta a sezione quadrangolare, con alcuni ornamenti sulle pareti, che sarebbe dovuta divenire, una volta terminata, il campanile della chiesa.

Sui lati esterni del transetto e dell'abside si aprono una serie di monofore risalenti all'epoca di costruzione.

L'interno della Chiesa di San Giorgio si presenta a navata unica, con 2 cappelle laterali e con l'abside coperto da una volta a crociera con archi a sesto acuto, che si differenziano da quelli a tutto sesto del transetto.

La Chiesa di San Giorgio custodisce al suo interno opere d'arte di inestimabile valore; sul lato destro del transetto è collocata una bacheca contenente una serie di preziosi oggetti ed arredi sacri.

Di fronte, è collocata all'interno di una vetrata la celebre Madonna della Gattaiola, un caratteristico dipinto realizzato da un artista chiamato Maestro di Montemerano attorno alla metà del Quattrocento. Non sono stati ancora chiariti i dubbi se il dipinto è stato realizzato direttamente su una porta chiaramente adibita al passaggio dei gatti, o se la tavola fu successivamente utilizzata con tali scopi, aggiungendovi in seguito il foro circolare in basso a destra. Una leggenda avvalora quest'ultima ipotesi, narrando un parroco avrebbe utilizzato la tavola trasformandola in porta e praticandovi il foro per permettere il passaggio dei gatti per eliminare i topi che stavano infestando gli ambienti sacri.

Tra le altre opere di rilievo, spiccano un polittico raffigurante la Madonna in trono col Bambino e santi (1458) di Sano di Pietro, una statua lignea di San Pietro (1445 circa) e un'Assunzione di Maria (1460 circa) realizzate entrambe dal Vecchietta, un tabernacolo ligneo quattrocentesco intagliato, dorato e decorato con le figure dell'Assunta e di alcuni angeli e santi.

Gli affreschi che decorano le pareti interne e il soffitto della chiesa risalgono alla fine del Quattrocento e sono attribuibili al pittore senese Andrea di Nicolò; nel lato destro sono raffigurate le Storie di San Giorgio e il drago

Pitigliano - il Duomo

La Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo è il Duomo di Pitigliano.

La prima menzione di una pieve in Pitigliano risale al 1061. Nel 1276 vengono, invece, ricordate tre pievi: San Giovanni, Santa Maria (oggi detta San Rocco) e San Pietro. Quest'ultima divenne in seguito "Collegiata" con il "Capitolo dei Canonici" e prese il titolo dei Santi Pietro e Paolo. Fu varie volte ristrutturata, particolarmente nel 1509 per volontà di Niccolò III Orsini Conte di Pitigliano e nel corso del XVIII secolo. Dopo che il vescovo di Sovana venne a risiedere stabilmente a Pitigliano, l'antica Collegiata divenne Cattedrale nel 1845 per l'impegno del vescovo F. M. Barzellotti.

La facciata si presenta tripartita da quattro grandi lesene. Ai lati del cinquecentesco portale in travertino, sormontato da stucchi settecenteschi raffiguranti Cherubini che sorreggono la croce, si trovano due nicchie anch'esse decorate da stucchi. La nicchia destra ospita la statua in travertino raffigurante San Paolo, mentre la nicchia sinistra San Pietro, i due santi titolari della cattedrale.

Il secondo ordine della facciata è costituto da tre finestre con cornici in stucco, delle quali quella della finestra centrale, di pregevole fattura. Il terzo ordine si conclude con il timpano dove è collocato il bassorilievo in marmo di Carrara raffigurante la Maria Assunta con San Rocco e San Francesco.

Sul lato sinistro della cattedrale si trova la torre campanaria utilizzata originariamente per attività civili e militari. La struttura originaria prevedeva solo due ordini (come attesta lo stemma comunale della città di Pitigliano) ai quali in epoca medicea ne fu aggiunto un terzo affidando alla torre il ruolo di campanile come attestano le campane fuse nel 1726.

La struttura architettonica interna della cattedrale è quella datagli dall'intervento del 1509. L'aspetto attuale della chiesa è quello conferitogli nel settecento quando furono aggiunte le cappelle laterali, la "Macchina" barocca dell'altare maggiore e l'insieme degli elementi architettonici e delle decorazioni. A destra della bussola d'ingresso si trova la lapide che ricorda l'intervento ordinato da Niccolò III Orsini nel 1509.

Interno del DuomoSul primo altare di destra si trova la grande tela del XIX secolo raffigurante San Paolo della Croce che predica, l'immagine ricorda l'impegno del Santo nell'evangelizzazione di questo territorio. La prima cappella di destra è dedicata alla Madonna Addolorata. Qui erano collocate due tele raffiguranti San Michele arcangelo e Le anime del Purgatorio eseguite per la cattedrale tra il 1725 e il 1728 dal pittore pitiglianese Francesco Zuccarelli (Pitigliano 1702 - Firenze 1788) oggi conservate al Museo Diocesano. La seconda cappella di destra, rinnovata nella prima metà del XX secolo dal vescovo S. Battistelli, accoglie il SS. Sacramento.

Nel presbiterio, ai lati dell'altare maggiore sormontato dalla "Macchina" barocca , due statue in stucco raffiguranti La Fede, a destra, e La Carità, a sinistra. Alle spalle dell'altare la grande immagine, anch'essa realizzata in stucco, raffigurante San Pietro in gloria. La volta ospita ai quattro angoli le immagini dei quattro Evangelisti, mentre al centro è l'immagine della Croce gloriosa. Ai lati, in alto, sono collocate le due grandi tele realizzate tra il 1883 e il 1885 dal pittore mancianese Pietro Aldi (Manciano 1852 - 1888) su commissione del Capitolo della cattedrale che voleva celebrare la presenza nel Tesoro della preziosa reliquia del braccio di San Gregorio VII (Ildebrando di Soana). La tela di destra raffigura La predestinazione del giovinetto Ildebrando, mentre quella di sinistra Enrico IV a Canossa (i bozzetti preparatori dei dipinti, che mostrano delle interessanti differenze con le tele dovute ad un'attenta ricerca storica del soggetto, si trovano nel Museo Diocesano dove si conserva anche il reliquario del Santo).

La seconda cappella di sinistra è dedicata a San Gregorio VII, la statua del quale è collocata nella nicchia sopra l'altare. La lapide sulla sinistra ricorda l'impegno del Capitolo nella commemorazione del Santo (compatrono della diocesi insieme a San Mamiliano e San Paolo della Croce).

Nella prima cappella di sinistra sopra l'altare è la tela raffigurante La Sacra Famiglia eseguita dalla pittrice Francesca Ciacci nella prima metà del XX secolo. È qui collocato il fonte battesimale, in legno scolpito, del XVIII secolo sul quale sono raffigurati, al centro Il battesimo di Gesù, ai lati San Giovannino nel deserto e San Giovannino con l'agnello. Sulla base, al centro, lo stemma di un vescovo della famiglia Medici, ai lati la torre campanaria di Pitigliano (qui con tre ordini) circondata dalle sei palle medicee. Sul primo altare a sinistra si trova la grande tela del pittore senese Francesco Vanni eseguita nel 1609 raffigurante La Madonna del Rosario con Santa Caterina da Siena, San Domenico e San Pio V.

La Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo è il Duomo di Pitigliano.

La prima menzione di una pieve in Pitigliano risale al 1061. Nel 1276 vengono, invece, ricordate tre pievi: San Giovanni, Santa Maria (oggi detta San Rocco) e San Pietro. Quest'ultima divenne in seguito "Collegiata" con il "Capitolo dei Canonici" e prese il titolo dei Santi Pietro e Paolo. Fu varie volte ristrutturata, particolarmente nel 1509 per volontà di Niccolò III Orsini Conte di Pitigliano e nel corso del XVIII secolo. Dopo che il vescovo di Sovana venne a risiedere stabilmente a Pitigliano, l'antica Collegiata divenne Cattedrale nel 1845 per l'impegno del vescovo F. M. Barzellotti.

La facciata si presenta tripartita da quattro grandi lesene. Ai lati del cinquecentesco portale in travertino, sormontato da stucchi settecenteschi raffiguranti Cherubini che sorreggono la croce, si trovano due nicchie anch'esse decorate da stucchi. La nicchia destra ospita la statua in travertino raffigurante San Paolo, mentre la nicchia sinistra San Pietro, i due santi titolari della cattedrale.

Il secondo ordine della facciata è costituto da tre finestre con cornici in stucco, delle quali quella della finestra centrale, di pregevole fattura. Il terzo ordine si conclude con il timpano dove è collocato il bassorilievo in marmo di Carrara raffigurante la Maria Assunta con San Rocco e San Francesco.

Sul lato sinistro della cattedrale si trova la torre campanaria utilizzata originariamente per attività civili e militari. La struttura originaria prevedeva solo due ordini (come attesta lo stemma comunale della città di Pitigliano) ai quali in epoca medicea ne fu aggiunto un terzo affidando alla torre il ruolo di campanile come attestano le campane fuse nel 1726.

La struttura architettonica interna della cattedrale è quella datagli dall'intervento del 1509. L'aspetto attuale della chiesa è quello conferitogli nel settecento quando furono aggiunte le cappelle laterali, la "Macchina" barocca dell'altare maggiore e l'insieme degli elementi architettonici e delle decorazioni. A destra della bussola d'ingresso si trova la lapide che ricorda l'intervento ordinato da Niccolò III Orsini nel 1509.

Interno del DuomoSul primo altare di destra si trova la grande tela del XIX secolo raffigurante San Paolo della Croce che predica, l'immagine ricorda l'impegno del Santo nell'evangelizzazione di questo territorio. La prima cappella di destra è dedicata alla Madonna Addolorata. Qui erano collocate due tele raffiguranti San Michele arcangelo e Le anime del Purgatorio eseguite per la cattedrale tra il 1725 e il 1728 dal pittore pitiglianese Francesco Zuccarelli (Pitigliano 1702 - Firenze 1788) oggi conservate al Museo Diocesano. La seconda cappella di destra, rinnovata nella prima metà del XX secolo dal vescovo S. Battistelli, accoglie il SS. Sacramento.

Nel presbiterio, ai lati dell'altare maggiore sormontato dalla "Macchina" barocca , due statue in stucco raffiguranti La Fede, a destra, e La Carità, a sinistra. Alle spalle dell'altare la grande immagine, anch'essa realizzata in stucco, raffigurante San Pietro in gloria. La volta ospita ai quattro angoli le immagini dei quattro Evangelisti, mentre al centro è l'immagine della Croce gloriosa. Ai lati, in alto, sono collocate le due grandi tele realizzate tra il 1883 e il 1885 dal pittore mancianese Pietro Aldi (Manciano 1852 - 1888) su commissione del Capitolo della cattedrale che voleva celebrare la presenza nel Tesoro della preziosa reliquia del braccio di San Gregorio VII (Ildebrando di Soana). La tela di destra raffigura La predestinazione del giovinetto Ildebrando, mentre quella di sinistra Enrico IV a Canossa (i bozzetti preparatori dei dipinti, che mostrano delle interessanti differenze con le tele dovute ad un'attenta ricerca storica del soggetto, si trovano nel Museo Diocesano dove si conserva anche il reliquario del Santo).

La seconda cappella di sinistra è dedicata a San Gregorio VII, la statua del quale è collocata nella nicchia sopra l'altare. La lapide sulla sinistra ricorda l'impegno del Capitolo nella commemorazione del Santo (compatrono della diocesi insieme a San Mamiliano e San Paolo della Croce).

Nella prima cappella di sinistra sopra l'altare è la tela raffigurante La Sacra Famiglia eseguita dalla pittrice Francesca Ciacci nella prima metà del XX secolo. È qui collocato il fonte battesimale, in legno scolpito, del XVIII secolo sul quale sono raffigurati, al centro Il battesimo di Gesù, ai lati San Giovannino nel deserto e San Giovannino con l'agnello. Sulla base, al centro, lo stemma di un vescovo della famiglia Medici, ai lati la torre campanaria di Pitigliano (qui con tre ordini) circondata dalle sei palle medicee. Sul primo altare a sinistra si trova la grande tela del pittore senese Francesco Vanni eseguita nel 1609 raffigurante La Madonna del Rosario con Santa Caterina da Siena, San Domenico e San Pio V.

Pitigliano - la Chiesa di San Rocco

La chiesa di San Rocco è un edificio situato nel centro di Pitigliano. La sua ubicazione è tra via Vignoli e il vicolo di San Rocco.

La chiesa fu costruita nel corso del Cinquecento come luogo di culto e di preghiera per i fedeli che abitavano nella corrispondente area del centro storico.

L'edificio religioso fu frequentato per lungo tempo, anche se la riqualificazione delle principali chiese del centro storico fece sì che divenisse soprattutto un luogo di sosta per le preghiere, mentre lo svolgimento delle funzioni religiose veniva privilegiato nelle chiese più ampie.

In tempi relativamente recenti, quasi sicuramente tra il tardo Ottocento e gli inizi del Novecento, il luogo di culto venne chiuso ed in seguito ceduto a privati che lo hanno trasformato ed adibito ad altri usi.

La chiesa di San Rocco si trovava all'interno di un fabbricato, in cui sono ben leggibili le testimonianze delle funzioni religiose a cui era originariamente adibito.

Pur essendo stato perduto l'impianto del portale d'ingresso, viste le modifiche effettuate alla facciata, rimane ben visibile una caratteristica nicchia in posizione rialzata, in cui è collocata una venerata statua, sotto la quale vi è l'iscrizione che ricorda la dedizione al santo dell'originario edificio religioso.

Il fabbricato è stato suddiviso in tre distinti livelli, ove sono state ricavate unità abitative

La chiesa di San Rocco è un edificio situato nel centro di Pitigliano. La sua ubicazione è tra via Vignoli e il vicolo di San Rocco.

La chiesa fu costruita nel corso del Cinquecento come luogo di culto e di preghiera per i fedeli che abitavano nella corrispondente area del centro storico.

L'edificio religioso fu frequentato per lungo tempo, anche se la riqualificazione delle principali chiese del centro storico fece sì che divenisse soprattutto un luogo di sosta per le preghiere, mentre lo svolgimento delle funzioni religiose veniva privilegiato nelle chiese più ampie.

In tempi relativamente recenti, quasi sicuramente tra il tardo Ottocento e gli inizi del Novecento, il luogo di culto venne chiuso ed in seguito ceduto a privati che lo hanno trasformato ed adibito ad altri usi.

La chiesa di San Rocco si trovava all'interno di un fabbricato, in cui sono ben leggibili le testimonianze delle funzioni religiose a cui era originariamente adibito.

Pur essendo stato perduto l'impianto del portale d'ingresso, viste le modifiche effettuate alla facciata, rimane ben visibile una caratteristica nicchia in posizione rialzata, in cui è collocata una venerata statua, sotto la quale vi è l'iscrizione che ricorda la dedizione al santo dell'originario edificio religioso.

Il fabbricato è stato suddiviso in tre distinti livelli, ove sono state ricavate unità abitative

Scansano - la Chiesa di San Giovanni Battista

Ricordata dal 1276, fu radicalmente ristrutturata nel secolo XVIII. Nella facciata a capanna spicca il portale quattrocentesco con una cornice ad ovoli.

Nell'interno si segnalano gli altari, realizzati nel secolo XVIII in gesso e stucco, e alcuni dipinti: la Madonna che porge il Bambino a Sant'Anna, dell'inizio del secolo XVII; il Martirio di San Sebastiano, attribuito a Stefano Volpi; la Madonna del Soccorso. Un'elegante incorniciatura policroma quattrocentesca a festoni racchiudeva la Madonna dell'uccellino, terracotta invetriata della bottega di Andrea della Robbia, rubata nel 1971 e sostituita da una copia.

Nel presbiterio, statua lignea policromata della Madonna, del secolo XV. Nell'abside, pregevole coro ligneo seicentesco.

Ricordata dal 1276, fu radicalmente ristrutturata nel secolo XVIII. Nella facciata a capanna spicca il portale quattrocentesco con una cornice ad ovoli.

Nell'interno si segnalano gli altari, realizzati nel secolo XVIII in gesso e stucco, e alcuni dipinti: la Madonna che porge il Bambino a Sant'Anna, dell'inizio del secolo XVII; il Martirio di San Sebastiano, attribuito a Stefano Volpi; la Madonna del Soccorso. Un'elegante incorniciatura policroma quattrocentesca a festoni racchiudeva la Madonna dell'uccellino, terracotta invetriata della bottega di Andrea della Robbia, rubata nel 1971 e sostituita da una copia.

Nel presbiterio, statua lignea policromata della Madonna, del secolo XV. Nell'abside, pregevole coro ligneo seicentesco.

Montorgiali - la Chiesa di San Biagio

La chiesa di San Biagio affianca lateralmente l'imponente complesso del Castello di Montorgiali.

L'edificio originario risale al Medioevo ma nel Sei-Settecento ha subito radicali rimaneggiamenti.

L'interno ad aula unica presenta l'altare maggiore e i quattro laterali realizzati in gesso e stucco con una certa accuratezza secondo stilemi tardo barocchi. Da notare due dipinti di scuola senese della prima metà del secolo XVII: la "Nascita della Vergine" e la "Madonna col Bambino e San Giuseppe in gloria".

Una delle opere più importanti della chiesa è lo stendardo processionale, attribuito ad Alessandro Casolani, che per esigenze di conservazione è stato trasferito a Pitigliano nel Museo Diocesano. Di elegante fattura sono l'acquasantiera a fusto e il candelabro per il cero pasquale nell'abside, entrambi secenteschi.

La chiesa di San Biagio affianca lateralmente l'imponente complesso del Castello di Montorgiali.

L'edificio originario risale al Medioevo ma nel Sei-Settecento ha subito radicali rimaneggiamenti.

L'interno ad aula unica presenta l'altare maggiore e i quattro laterali realizzati in gesso e stucco con una certa accuratezza secondo stilemi tardo barocchi. Da notare due dipinti di scuola senese della prima metà del secolo XVII: la "Nascita della Vergine" e la "Madonna col Bambino e San Giuseppe in gloria".

Una delle opere più importanti della chiesa è lo stendardo processionale, attribuito ad Alessandro Casolani, che per esigenze di conservazione è stato trasferito a Pitigliano nel Museo Diocesano. Di elegante fattura sono l'acquasantiera a fusto e il candelabro per il cero pasquale nell'abside, entrambi secenteschi.

Sorano - la Collegiata di San Niccolò

La Collegiata di San Niccolò è ricordata per la prima volta nelle Decime del 1276 come suffraganea della pieve di San Nicola di Selvena. Intorno al 1290 vi lavorarono per conto della contessa Margherita di Monfort maestranze senesi. Nel 1509 divenne collegiata. Importanti ampliamenti e ristrutturazioni avvennero nella seconda metà del XVIII secolo.

Del primitivo impianto romanico rimane visibile solo la parte posteriore in filaretto con evidenti restauri e ampliamenti che hanno modificato la struttura originaria che oggi si presenta croce latina irregolare. La facciata si presenta in forme classiche mentre l'interno è diviso in due navate, con quella destra insolitamente più ampia di quella sinistra.

All'interno, nel transetto sinistro, si conserva una tela con "San Giuseppe" di Pietro Aldi (XIX secolo).

Recentemente, subito dopo la scomparsa di papa Giovanni Paolo II, grazie anche all'interessamento di Angelo Comastri, Arciprete della Basilica Vaticana, nella collegiata di San Niccolò sono state esposte le vesti con la croce d'oro del papa stesso.

La Collegiata di San Niccolò è ricordata per la prima volta nelle Decime del 1276 come suffraganea della pieve di San Nicola di Selvena. Intorno al 1290 vi lavorarono per conto della contessa Margherita di Monfort maestranze senesi. Nel 1509 divenne collegiata. Importanti ampliamenti e ristrutturazioni avvennero nella seconda metà del XVIII secolo.

Del primitivo impianto romanico rimane visibile solo la parte posteriore in filaretto con evidenti restauri e ampliamenti che hanno modificato la struttura originaria che oggi si presenta croce latina irregolare. La facciata si presenta in forme classiche mentre l'interno è diviso in due navate, con quella destra insolitamente più ampia di quella sinistra.

All'interno, nel transetto sinistro, si conserva una tela con "San Giuseppe" di Pietro Aldi (XIX secolo).

Recentemente, subito dopo la scomparsa di papa Giovanni Paolo II, grazie anche all'interessamento di Angelo Comastri, Arciprete della Basilica Vaticana, nella collegiata di San Niccolò sono state esposte le vesti con la croce d'oro del papa stesso.

Castell'Ottieri - Chiesa di San Bartolomeo

La chiesa di San Bartolomeo più volte ristrutturata nel corso dei secoli, conserva una "Madonna in gloria con i Santi Bartolomeo e Nicola", affresco datato 1590, e un ampio ciclo di affreschi riconducibili alla scuola dei Nasini (XVII secolo).

Affreschi nella chiesa di San BartolomeoLa chiesa di S. Bartolomeo fu edificata intorno alla metà del XVI secolo, grazie al lascito testamentario di mille fiorini, moneta senese usuale e corrente, devoluto per tale scopo agli eredi del Vescovo Sinolfo da Castell'Ottieri, ed in particolare al fratello Guidone conte di Montorio, per assolvere quanto avevano già ordinato i loro antecessori, con l'impegno altresì che anche la salma del Prelato venisse trasferita dalla chiesa della Beata Maria del Popolo di Roma per essere deposta nella nuova chiesa da fabbricarsi in Castell'Ottieri.

La chiesa di San Bartolomeo più volte ristrutturata nel corso dei secoli, conserva una "Madonna in gloria con i Santi Bartolomeo e Nicola", affresco datato 1590, e un ampio ciclo di affreschi riconducibili alla scuola dei Nasini (XVII secolo).

Affreschi nella chiesa di San BartolomeoLa chiesa di S. Bartolomeo fu edificata intorno alla metà del XVI secolo, grazie al lascito testamentario di mille fiorini, moneta senese usuale e corrente, devoluto per tale scopo agli eredi del Vescovo Sinolfo da Castell'Ottieri, ed in particolare al fratello Guidone conte di Montorio, per assolvere quanto avevano già ordinato i loro antecessori, con l'impegno altresì che anche la salma del Prelato venisse trasferita dalla chiesa della Beata Maria del Popolo di Roma per essere deposta nella nuova chiesa da fabbricarsi in Castell'Ottieri.

Sovana - Il Duomo

La cattedrale dei Santi Pietro e Paolo è il duomo di Sovana.

La tradizione vuole che il vescovo di Palermo, Mamiliano, abbia svolto a Sovana, agli inizi del IV secolo, opera di evangelizzazione. Questa precoce conversione al Cristianesimo valse a Sovana la nomina, ricevuta nel V secolo, a sede vescovile.

La fondazione dell'attuale edificio risale all'VIII-IX secolo, e da allora fino al Seicento esso è stato oggetto di ripetuti interventi strutturali o di ammodernamenti decorativi. L'esistenza di una grande ed importante ecclesia cathedralis è testimoniata, oltre che dalla Bolla di Niccolò II del 1061, dall'ampia cripta voltata in pietra tufacea, tuttora esistente, e dalle paraste marmoree interne dell'attuale portale, intagliate da piatti girali e da simboliche decorazioni geometriche così prossime per stile e per tempi a quelle, tutte allusive all'Eucaristia, del monumentale ciborio marmoreo, un vero e proprio unicum in tutta la Toscana, trasportato da epoca remota nella chiesa di Santa Maria Maggiore, ma contemporaneo all'edificazione del primo Duomo per il quale fu realizzato. I plausibili confronti con l'illustre prototipo ravennate di Sant'Apollinare ravvisano anche nell'edicola sovanese l'intervento di maestranze almeno accomunate da un'identica formazione longobarda, dando campo alla suggestiva ipotesi che quel ciborio rispecchi uno dei primi, concreti documenti della presenza ormai radicata dei nuovi signori di Sovana, gli Aldobrandeschi.

La grandiosa ricostruzione, al quale ancora si lavorava nel 1248, i suoi moduli architettonici corrispondono bene agli ampliamenti che nel XII secolo furono promossi in numerose cattedrali della Toscana meridionale. Sul prototipo allora più moderno, offerto dall'abbazia di Sant'Antimo con i suoi formulari costruttivi e decorativi lombardi, che qui si manifestano a pieno nelle storie di soggetto biblico scolpite nei capitelli, quelle cattedrali esprimono ormai uno stile romanico della seconda generazione, già pronto ad accogliere novità strutturali e formali di sapore gotico.

La cattedrale dei Santi Pietro e Paolo è il duomo di Sovana.

La tradizione vuole che il vescovo di Palermo, Mamiliano, abbia svolto a Sovana, agli inizi del IV secolo, opera di evangelizzazione. Questa precoce conversione al Cristianesimo valse a Sovana la nomina, ricevuta nel V secolo, a sede vescovile.

La fondazione dell'attuale edificio risale all'VIII-IX secolo, e da allora fino al Seicento esso è stato oggetto di ripetuti interventi strutturali o di ammodernamenti decorativi. L'esistenza di una grande ed importante ecclesia cathedralis è testimoniata, oltre che dalla Bolla di Niccolò II del 1061, dall'ampia cripta voltata in pietra tufacea, tuttora esistente, e dalle paraste marmoree interne dell'attuale portale, intagliate da piatti girali e da simboliche decorazioni geometriche così prossime per stile e per tempi a quelle, tutte allusive all'Eucaristia, del monumentale ciborio marmoreo, un vero e proprio unicum in tutta la Toscana, trasportato da epoca remota nella chiesa di Santa Maria Maggiore, ma contemporaneo all'edificazione del primo Duomo per il quale fu realizzato. I plausibili confronti con l'illustre prototipo ravennate di Sant'Apollinare ravvisano anche nell'edicola sovanese l'intervento di maestranze almeno accomunate da un'identica formazione longobarda, dando campo alla suggestiva ipotesi che quel ciborio rispecchi uno dei primi, concreti documenti della presenza ormai radicata dei nuovi signori di Sovana, gli Aldobrandeschi.

La grandiosa ricostruzione, al quale ancora si lavorava nel 1248, i suoi moduli architettonici corrispondono bene agli ampliamenti che nel XII secolo furono promossi in numerose cattedrali della Toscana meridionale. Sul prototipo allora più moderno, offerto dall'abbazia di Sant'Antimo con i suoi formulari costruttivi e decorativi lombardi, che qui si manifestano a pieno nelle storie di soggetto biblico scolpite nei capitelli, quelle cattedrali esprimono ormai uno stile romanico della seconda generazione, già pronto ad accogliere novità strutturali e formali di sapore gotico.

Sovana - La Chiesa di Santa Maria Maggiore

La chiesa di Santa Maria Maggiore edificata in epoca duecentesca in stile romanico-gotico di transizione,

a cui si accede da un portale aperto sul fianco destro, presenta caratteri di transizione tra romanico e gotico.

L'interno è spartito in tre navate, con tozzi pilastri che sorreggono ampie arcate. All'interno la parete della navata destra ospita due affreschi dei primi decenni del Cinquecento, una "Crocifissione con santi" di area umbro-laziale, e una "Madonna in trono con Bambino e due sante" (1508).

Nell'abside è collocato un ciborio in pietra, uno dei pochi esempi in Toscana di arte preromanica, scolpito con il repertorio tipico della decorazione altomedievale di motivi vegetali, animali e geometrici. Nella parete della navata sinistra si conservano alcuni affreschi di scuola umbro-senese dell'inizio del Cinquecento.

La chiesa di Santa Maria Maggiore edificata in epoca duecentesca in stile romanico-gotico di transizione,

a cui si accede da un portale aperto sul fianco destro, presenta caratteri di transizione tra romanico e gotico.

L'interno è spartito in tre navate, con tozzi pilastri che sorreggono ampie arcate. All'interno la parete della navata destra ospita due affreschi dei primi decenni del Cinquecento, una "Crocifissione con santi" di area umbro-laziale, e una "Madonna in trono con Bambino e due sante" (1508).

Nell'abside è collocato un ciborio in pietra, uno dei pochi esempi in Toscana di arte preromanica, scolpito con il repertorio tipico della decorazione altomedievale di motivi vegetali, animali e geometrici. Nella parete della navata sinistra si conservano alcuni affreschi di scuola umbro-senese dell'inizio del Cinquecento.

Orbetello - il Duomo

La Cattedrale di Santa Maria Assunta è il Duomo di Orbetello.

L'ipotesi che la chiesa sia stata innalzata sulle rovine di un tempio etrusco divenuto poi romano non ha ancora trovato una sicura conferma su dati accertati, anche se i reperti romani ritrovati in quest'area e l'alto basamento su cui si innalza, simile al podio di un tempio, sembrerebbero prove eloquenti in questo senso. Si ha notizia di un ampliamento dell'edificio nel 1201 nell'ambito dell'ingrandimento generale della città.

Sostanziali lavori di riedificazione furono effettuati tra il 1370 e il 1376; a questo intervento risale la facciata tardo gotica con portale a sesto acuto riccamente scolpito, sormontato da un'elegante fascia dentellata decorata da protomi umane; sopra si apre lo splendido rosone, delimitato da un giro di quadrilobi dove si affacciano volti maschili, e ancora sopra, entro una nicchia, il busto di Gesù Cristo benedicente con il calice in mano.

La rigogliosa decorazione plastica del portale consta nel profondo sguancio di colonnine abbinate a elementi a tortiglione e a rosette; i pilastrini laterali sono ornati con pampini e con uccelli; nello stipite di sinistra, tra due colonnine tortili, è scolpito lo stemma di Orbetello, il leone che abbranca con una fiocina un pesce. Si tratta della prima raffigurazione (1376) finora nota dello stemma civico.

Nel 1582 fu eretta a collegiata. Nel Seicento fu ampliata, aggiungendo due navate laterali provviste di facciata, la cupola della cappella di San Biagio e inglobando la facciata tardo-gotica in un'altra di dimensioni più grandi. Al 1898 risale l'edificazione della torre campanaria in stile neorinascimentale.

Nel 1981 fu elevata a concattedrale della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello.

L'interno è suddiviso in tre navate con altari di forme classicheggianti. Nella controfacciata l'organo è posto su una cantoria lignea, datata 1851, con al centro lo stemma di Orbetello. Nella navata destra si apre la cappella dedicata a San Biagio, l'ambiente sacro di maggior rilievo della città.

La cappella, costruita tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento secondo aggraziati stilemi tardo barocchi, custodisce la testa del santo entro il pregevole busto reliquiario in argento sbalzato e cesellato dall'orafo romano Cesare Aureli (1893).

L'ambiente a pianta quadrata è sormontato da una cupola spartita da quattro costoloni in vele dove si aprono finestre dalle cornici sagomate e decorate in stucco con testine angeliche e palme del martirio. Particolarmente elaborato è l'altare a timpano spezzato con al centro in un riquadro a rilievo il busto di San Biagio. Ai lati dell'altare, due raffinati armadi a muro destinati a contenere le reliquie; nelle pareti laterali, due cornici in stucco racchiudevano le tele che insieme a quella dell'altare sono andate distrutte durante l'incendio del 1974. Attualmente l'altare presenta a mo' di paliotto un'interessante lastra marmorea altomedievale, ritrovata nel 1964; si tratta di un raro manufatto scolpito a rilievo con un sistema a griglia di ventiquattro formelle decorate con elementi vegetali, zoomorfi e geometrici dal significato simbolico.

Accanto alla cappella di San Biagio, sono da notare due lastre tombali seicentesche, interessanti soprattutto da un punto di vista documentario. Nella sacrestia si conserva la venerata statua lignea policromata della Madonna Assunta. Nel presbiterio il coro ligneo (1614) esibisce raffinati intagli con testine angeliche e sobri motivi classicheggianti. Nella parete destra del presbiterio va notato un tabernacolo a muro costituito da una incorniciatura marmorea a tralci vegetali con lo stemma di Orbetello, ascrivibile ad una bottega senese della fine del Quattrocento. Il presbiterio presenta una decorazione degli inizi del XX secolo con la raffigurazione nel catino absidale della Madonna col Bambino in trono fra angeli sullo sfondo della laguna di Orbetello, e i Quattro Evangelisti rappresentati nella volta. A sinistra del presbiterio si apre la cappella neoclassica del Santissimo Sacramento, che reca nella cupola il dipinto murale dell'Assunzione della Madonna, molto frammentario e rovinato. Negli altari del lato sinistro si segnalano due opere pittoriche settecentesche, la Circoncisione, datata 1741, e i quindici quadretti su rame con i Misteri del Rosario.

La Cattedrale di Santa Maria Assunta è il Duomo di Orbetello.

L'ipotesi che la chiesa sia stata innalzata sulle rovine di un tempio etrusco divenuto poi romano non ha ancora trovato una sicura conferma su dati accertati, anche se i reperti romani ritrovati in quest'area e l'alto basamento su cui si innalza, simile al podio di un tempio, sembrerebbero prove eloquenti in questo senso. Si ha notizia di un ampliamento dell'edificio nel 1201 nell'ambito dell'ingrandimento generale della città.

Sostanziali lavori di riedificazione furono effettuati tra il 1370 e il 1376; a questo intervento risale la facciata tardo gotica con portale a sesto acuto riccamente scolpito, sormontato da un'elegante fascia dentellata decorata da protomi umane; sopra si apre lo splendido rosone, delimitato da un giro di quadrilobi dove si affacciano volti maschili, e ancora sopra, entro una nicchia, il busto di Gesù Cristo benedicente con il calice in mano.

La rigogliosa decorazione plastica del portale consta nel profondo sguancio di colonnine abbinate a elementi a tortiglione e a rosette; i pilastrini laterali sono ornati con pampini e con uccelli; nello stipite di sinistra, tra due colonnine tortili, è scolpito lo stemma di Orbetello, il leone che abbranca con una fiocina un pesce. Si tratta della prima raffigurazione (1376) finora nota dello stemma civico.

Nel 1582 fu eretta a collegiata. Nel Seicento fu ampliata, aggiungendo due navate laterali provviste di facciata, la cupola della cappella di San Biagio e inglobando la facciata tardo-gotica in un'altra di dimensioni più grandi. Al 1898 risale l'edificazione della torre campanaria in stile neorinascimentale.

Nel 1981 fu elevata a concattedrale della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello.

L'interno è suddiviso in tre navate con altari di forme classicheggianti. Nella controfacciata l'organo è posto su una cantoria lignea, datata 1851, con al centro lo stemma di Orbetello. Nella navata destra si apre la cappella dedicata a San Biagio, l'ambiente sacro di maggior rilievo della città.

La cappella, costruita tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento secondo aggraziati stilemi tardo barocchi, custodisce la testa del santo entro il pregevole busto reliquiario in argento sbalzato e cesellato dall'orafo romano Cesare Aureli (1893).

L'ambiente a pianta quadrata è sormontato da una cupola spartita da quattro costoloni in vele dove si aprono finestre dalle cornici sagomate e decorate in stucco con testine angeliche e palme del martirio. Particolarmente elaborato è l'altare a timpano spezzato con al centro in un riquadro a rilievo il busto di San Biagio. Ai lati dell'altare, due raffinati armadi a muro destinati a contenere le reliquie; nelle pareti laterali, due cornici in stucco racchiudevano le tele che insieme a quella dell'altare sono andate distrutte durante l'incendio del 1974. Attualmente l'altare presenta a mo' di paliotto un'interessante lastra marmorea altomedievale, ritrovata nel 1964; si tratta di un raro manufatto scolpito a rilievo con un sistema a griglia di ventiquattro formelle decorate con elementi vegetali, zoomorfi e geometrici dal significato simbolico.

Accanto alla cappella di San Biagio, sono da notare due lastre tombali seicentesche, interessanti soprattutto da un punto di vista documentario. Nella sacrestia si conserva la venerata statua lignea policromata della Madonna Assunta. Nel presbiterio il coro ligneo (1614) esibisce raffinati intagli con testine angeliche e sobri motivi classicheggianti. Nella parete destra del presbiterio va notato un tabernacolo a muro costituito da una incorniciatura marmorea a tralci vegetali con lo stemma di Orbetello, ascrivibile ad una bottega senese della fine del Quattrocento. Il presbiterio presenta una decorazione degli inizi del XX secolo con la raffigurazione nel catino absidale della Madonna col Bambino in trono fra angeli sullo sfondo della laguna di Orbetello, e i Quattro Evangelisti rappresentati nella volta. A sinistra del presbiterio si apre la cappella neoclassica del Santissimo Sacramento, che reca nella cupola il dipinto murale dell'Assunzione della Madonna, molto frammentario e rovinato. Negli altari del lato sinistro si segnalano due opere pittoriche settecentesche, la Circoncisione, datata 1741, e i quindici quadretti su rame con i Misteri del Rosario.

Porto Santo Stefano - la Chiesa di Santo Stefano Promartire

La chiesa arcipretale di Santo Stefano Protomartire si trova nel centro storico di Porto Santo Stefano, di cui è la chiesa parrocchiale, sul versante Nord-orientale del Monte Argentario.

Agli inizi del XVIII secolo, il paese di Porto Santo Stefano, nato ai piedi della Fortezza Spagnola, iniziò ad espandersi tanto che, nel 1741, la vecchia cappella dei soldati non bastò più per la popolazione in continua crescita. Quindi, lo stesso anno, su richiesta delle famiglie santostefanesi, iniziò la costruzione della nuova chiesa dedicata al Protomartire Stefano, che fu consacrata nel 1750. La chiesetta era in stile barocco e presentava una breve navata coperta da volte a crociera terminante con un'abside semicircolare. La chiesa, però, fu fatta saltare dalle truppe tedesche in ritirata il 7 giugno del 1944 e soltanto il campanile rimase in piedi.Il luogo prescelto per la costruzione della nuova chiesa fu quello della precedente, però con una grande modifica: l'orientamento. Infatti, la facciata del nuovo edificio si trova sul luogo dell'abside di quello barocco, mentre la nuova abside dà su quello che era il sagrato della vecchia chiesa. La costruzione fu terminata nel 1950 e, il giorno di Natale dello stesso anno, la nuova chiesa parrocchiale fu consacrata dal vescovo di Orbetello Paolo Galeazzi.Fra il 1950 ed il 2006, la chiesa ha subito una serie di rifacimenti interni. Il primo risale al 1963, quando fu installato il grande organo Mascioni. Il presbiterio fu completamente rifatto una prima volta nel 1980 e, in tempi più recenti, nel 2006. Nel 1981, invece, furono installate le vetrate policrome raffiguranti vari santi.La chiesa di Santo Stefano è ubicata nel centro di Porto Santo Stefano e, insieme alla casa canonica costituisce un isolato. Le strade che la costeggiano sono: via XX settembre (sul lato della facciata), via di Santo Stefano (lungo il lato destro), piazza della Chiesa (su cui si affaccia l'abside, sagrato della chiesa originaleLa facciata principale della chiesa si affaccia su via XX Settembre. Essa è costituita da quattro grandi lesene in blocchi di pietra ai lati ed una svettante cuspide, in cui è inserito lo stemma marmoreo del vescovo Paolo Galeazzi, come coronamento. Al centro del prospetto si trova il grande portale, con una larga strombatura poco profonda con arco a tutto sesto. Il secondo prospetto della chiesa si affaccia sull'angusta via di Santo Stefano e termina con tre grandi cuspidi. Qui, sottostante la monofora centrale della facciata monofore, al di sopra del portone, vi è un'iscrizione che ricorda la proclamazione del Dogma dell'Assunzione di Maria:L'interno è costituito da una grande navata unica coperta da volta a botte ribassata. Le pareti laterali sono scandite da una serie di archi ciechi sorretti da possenti pilastri in blocchi di pietra, in cui si aprono le monofore a tutto sesto chiuse da vetrate policrome. In esse sono raffigurati due categorie di Santi: i Patroni dei gruppi ecclesiali e dei mestieri operanti in Porto Santo Stefano ed i Santi legati alla Toscana e all'Argentario. Subito dopo l'ingresso, si trovano due ampliamenti della navata, in cui si trovano i tre altari laterali:

l' altare di Santo Stefano (il primo da destra) su cui si trova la Statua di Santo Stefano, in terracotta, di Emilio Greco;

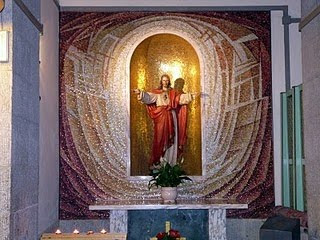

l' altare del Gesù Misericordioso (il secondo di destra);Nell'ultimo tratto della navata e nella grande abside semicircolare decorata con un mosaico dai toni azzurri, si trova il presbiterio, frutto del rifacimento del 2006. In posizione avanzata si trovano l' altar maggiore, costituito da un pilastro a forma di parallelepipedo e dall'ampia mensa, e l' ambone, sulla sinistra, nel quale è anche inserito il candelabro del cero pasquale. Dietro all'altare, al centro, sovrastato dal grande crocifisso in legno dipinto, vi è la sede, formata da tre scranni marmorei più due lignei aggiuntivi ai lati. Il tabernacolo, invece, si trova di fianco all'arco absidale, addossato alla parete di fondo della navata.

l' altare della Vergine (dirimpetto al secondo di destra).

Nella conca dell'abside, affiancato dalle panche lignee semianulari del coro, è collocato l' organo, costruito nel 1963 dalla Ditta Mascioni. Il grande strumento a due tastiere ognuna di 61 tasti e pedaliera di 32 è costituito dal grande canneto, formato dalle varie canne del registro Principale del Grand'Organo, e dalla consolle, unita all'area delle canne per mezzo di una pedana.

La chiesa arcipretale di Santo Stefano Protomartire si trova nel centro storico di Porto Santo Stefano, di cui è la chiesa parrocchiale, sul versante Nord-orientale del Monte Argentario.

Agli inizi del XVIII secolo, il paese di Porto Santo Stefano, nato ai piedi della Fortezza Spagnola, iniziò ad espandersi tanto che, nel 1741, la vecchia cappella dei soldati non bastò più per la popolazione in continua crescita. Quindi, lo stesso anno, su richiesta delle famiglie santostefanesi, iniziò la costruzione della nuova chiesa dedicata al Protomartire Stefano, che fu consacrata nel 1750. La chiesetta era in stile barocco e presentava una breve navata coperta da volte a crociera terminante con un'abside semicircolare. La chiesa, però, fu fatta saltare dalle truppe tedesche in ritirata il 7 giugno del 1944 e soltanto il campanile rimase in piedi.Il luogo prescelto per la costruzione della nuova chiesa fu quello della precedente, però con una grande modifica: l'orientamento. Infatti, la facciata del nuovo edificio si trova sul luogo dell'abside di quello barocco, mentre la nuova abside dà su quello che era il sagrato della vecchia chiesa. La costruzione fu terminata nel 1950 e, il giorno di Natale dello stesso anno, la nuova chiesa parrocchiale fu consacrata dal vescovo di Orbetello Paolo Galeazzi.Fra il 1950 ed il 2006, la chiesa ha subito una serie di rifacimenti interni. Il primo risale al 1963, quando fu installato il grande organo Mascioni. Il presbiterio fu completamente rifatto una prima volta nel 1980 e, in tempi più recenti, nel 2006. Nel 1981, invece, furono installate le vetrate policrome raffiguranti vari santi.La chiesa di Santo Stefano è ubicata nel centro di Porto Santo Stefano e, insieme alla casa canonica costituisce un isolato. Le strade che la costeggiano sono: via XX settembre (sul lato della facciata), via di Santo Stefano (lungo il lato destro), piazza della Chiesa (su cui si affaccia l'abside, sagrato della chiesa originaleLa facciata principale della chiesa si affaccia su via XX Settembre. Essa è costituita da quattro grandi lesene in blocchi di pietra ai lati ed una svettante cuspide, in cui è inserito lo stemma marmoreo del vescovo Paolo Galeazzi, come coronamento. Al centro del prospetto si trova il grande portale, con una larga strombatura poco profonda con arco a tutto sesto. Il secondo prospetto della chiesa si affaccia sull'angusta via di Santo Stefano e termina con tre grandi cuspidi. Qui, sottostante la monofora centrale della facciata monofore, al di sopra del portone, vi è un'iscrizione che ricorda la proclamazione del Dogma dell'Assunzione di Maria:L'interno è costituito da una grande navata unica coperta da volta a botte ribassata. Le pareti laterali sono scandite da una serie di archi ciechi sorretti da possenti pilastri in blocchi di pietra, in cui si aprono le monofore a tutto sesto chiuse da vetrate policrome. In esse sono raffigurati due categorie di Santi: i Patroni dei gruppi ecclesiali e dei mestieri operanti in Porto Santo Stefano ed i Santi legati alla Toscana e all'Argentario. Subito dopo l'ingresso, si trovano due ampliamenti della navata, in cui si trovano i tre altari laterali:

l' altare di Santo Stefano (il primo da destra) su cui si trova la Statua di Santo Stefano, in terracotta, di Emilio Greco;

l' altare del Gesù Misericordioso (il secondo di destra);Nell'ultimo tratto della navata e nella grande abside semicircolare decorata con un mosaico dai toni azzurri, si trova il presbiterio, frutto del rifacimento del 2006. In posizione avanzata si trovano l' altar maggiore, costituito da un pilastro a forma di parallelepipedo e dall'ampia mensa, e l' ambone, sulla sinistra, nel quale è anche inserito il candelabro del cero pasquale. Dietro all'altare, al centro, sovrastato dal grande crocifisso in legno dipinto, vi è la sede, formata da tre scranni marmorei più due lignei aggiuntivi ai lati. Il tabernacolo, invece, si trova di fianco all'arco absidale, addossato alla parete di fondo della navata.

l' altare della Vergine (dirimpetto al secondo di destra).

Nella conca dell'abside, affiancato dalle panche lignee semianulari del coro, è collocato l' organo, costruito nel 1963 dalla Ditta Mascioni. Il grande strumento a due tastiere ognuna di 61 tasti e pedaliera di 32 è costituito dal grande canneto, formato dalle varie canne del registro Principale del Grand'Organo, e dalla consolle, unita all'area delle canne per mezzo di una pedana.

Isola del Giglio - la Chiesa di San Pietro Apostolo

La Chiesa di San Pietro Apostolo di Giglio Castello è stata costruita con tutta probalità nel XV secolo.

Al suo interno potrete ammirare un notevole numeri di reperti: un capitello corinzio del 22 sec. a. C. che sostiene l'acquasantiera, le due statue del settecento di San Mamiliano e di San Pietro, l'altare in marmo del XV sec., i reliquari dei Papi Urbano I e Urbano VIII, gli arredi sacri di Papa Innocenzo XIII, tre tele dei Nasini, il crocifisso d'avorio del XVI sec. attribuito al Giambologna, il reliquario del 1724 contenente l'ulna destra di San Mamiliano (vedi foto) ed esposte in una teca di vetro, si trovano due sciabole ed una pistala con intarsi pregiati abbandonate dai pirati durante l'ultimo attacco del 1799.

La Chiesa di San Pietro Apostolo di Giglio Castello è stata costruita con tutta probalità nel XV secolo.

Al suo interno potrete ammirare un notevole numeri di reperti: un capitello corinzio del 22 sec. a. C. che sostiene l'acquasantiera, le due statue del settecento di San Mamiliano e di San Pietro, l'altare in marmo del XV sec., i reliquari dei Papi Urbano I e Urbano VIII, gli arredi sacri di Papa Innocenzo XIII, tre tele dei Nasini, il crocifisso d'avorio del XVI sec. attribuito al Giambologna, il reliquario del 1724 contenente l'ulna destra di San Mamiliano (vedi foto) ed esposte in una teca di vetro, si trovano due sciabole ed una pistala con intarsi pregiati abbandonate dai pirati durante l'ultimo attacco del 1799.